相続財産(土地・建物・上場株式など)の評価方法

相続財産の評価方法について教えて下さい

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額-すなわち相続税評価額をもとに行います。相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、これにはかなりの専門知識が要求されます。それゆえ、ここは専門家の力を借りるのが無難かと思います。財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。

目次

1.土地

(1)自用地の評価

次の2つの方式があります。

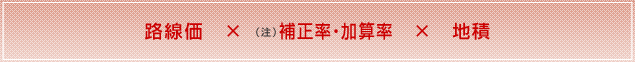

①路線価方式

主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。

注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。

②倍率方式

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。

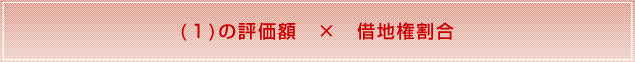

(2)借地権の評価

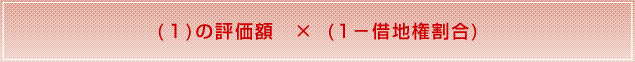

(3)貸宅地の評価

(4)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)

2.建物

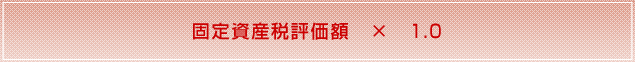

(1)自用家屋

(2)貸家

3.上場株式

次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。

- 相続開始の日の最終価格

- 相続開始の月の最終価格の月平均額

- その前月の最終価格の月平均額

- その前々月の最終価格の月平均額

4.生命保険金

5.退職手当金

※弔慰金の非課税枠

- 業務上の死亡の場合:死亡時の普通給与の3年分相当額

- 業務上以外の死亡の場合:死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額

6.生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)

相続開始日の解約返戻金相当額

7.その他

- 預貯金:元金+解約利子の手取額

- 利付公社債:発行価額※1+既経過利子の手取額

- 割引公社債:発行価額※1+既経過償還差益

- 貸付信託:元金+既経過収益の手取額-買取割引料

- 証券投資信託:解約請求金額※2

- ゴルフ会員権:取引相場×0.7

- 書画・骨董品:専門家による鑑定価額

※1 上場されているものは、最終価格と平均値の低い方

※2 上場されているものは、(3)の評価方法に準ずる

小規模宅地の評価の特例

相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用又は事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで一定の部分について評価額を減額する特例があります。

80%減額となるもの

- 特定居住用宅地等~被相続人の配偶者や同居の親族が居住を継続している宅地等

- 特定事業用宅地等~被相続人又は一定の親族の事業(不動産貸付業を除く)を親族が承継している宅地等

- 特定同族会社事業用宅地等~引き続き所定の要件を満たす同族法人の事業の用に供されている特定の宅地等

限度面積 1・・・330㎡ 2.3・・・400㎡ ※1と2で合計730㎡まで適用可能

50%減額となるもの

貸付事業用宅地等~ 被相続人の不動産貸付業(アパート・駐車場経営等)を親族が承継している宅地等(建物・構築物の敷地となっているものに限る)

限度面積・・・200㎡

小規模宅地の評価減を受けることのできる宅地等が複数ある場合には、評価減額が最も大きくなる宅地を選ぶことが基本です。一度選択したら原則として適用対象土地を変更することはできませんので、慎重に検討する事が必要です。

※小規模宅地等の特例の判定は大変複雑ですので、税理士にご相談ください。

当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。

詳細はこちらこの記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表