コラム

第10回孤独を繁栄に反転させる相続術

皆様こんにちは。文学研究と相続実務をクロスオーバーさせる本連載、第10回はガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』を取り上げます。この本は1982年にノーベル文学賞を受賞した著者の代表作で、全世界で大ベストセラーとなり、ラテンアメリカ文学ブームの火付け役となった歴史的傑作です。技法として、日常にあるものを日常にないものと融合させる「マジックリアリズム」の手法を駆使していると言われていますが、相続の目で読むと「承継しなかった罪の百科事典」に早変わりします。南米の蒸気と血潮が匂い立つ物語は、実務家が日々直面する「話さない親族」「育てられない後継者」「指揮官不在の事業」と驚くほど似通っています。本稿ではブエンディア一族の百年を、私のキーワード「話さない・育てない・母がいない」の3点から読み解きます。

百年のあらすじ

⑴ 開拓者ホセ・アルカディオ・ブエンディア と妻ウルスラは、近親婚の「豚の尾」の呪いを恐れつつもコロンビアの荒野に理想郷マコンドを創設。

⑵ 七代にわたり〈ホセ・アルカディオ〉〈ア ウレリャノ〉という同名の子が生まれ、革命・ 放浪・禁断の恋を反復。町は内戦に揺れ、外資バナナ会社の搾取、洪水、忘却に沈む。

⑶ 最後の世代で近親婚から生まれた子が短命に終わると、予言書どおり巨大なつむじ風が 町ごと一族を抹消する。

——壮大な百年は、わずか3行で要約できます。

話さない罪-分割協議不在

ブエンディア家は土地も金細工も町の運営権も築きましたが、「誰に何を任せるか」を一度も語りません。遺産を数値化しないまま沈黙を 選び、兄弟は不信、親子は断絶、非嫡出子は闇に消えました。話さないことが呪いを継がせるという逆説です。実務でも「遺言の話は角が立 つ」と先送りした結果、長期訴訟に発展する例 も出てきます。マコンドはその行き着く果てを文学的に可視化した町でした。

育てない罪-事業承継の空白

創業者ホセは鍛冶も天文学もこなす万能人でしたが、後継者教育への行動はゼロに近い状況でした。その結果町はバナナ会社に乗っ取られ、 労働者虐殺でブランドが瓦解。理念を語り、リーダーを育てる仕組みがあれば主導権は奪われなかったはずです。育てない罪は時代も大陸も超えて同じ結末を呼び込むように思います。

母不在が決定打

長寿のウルスラ亡き後、家を束ねる「母なる調整役」が途絶えます。女性たちは性愛の対象か奇蹟の象徴に細分化され、子を導く母性が承 継されません。私が当連載やYouTubeで唱えてきた「事業承継は母で決まる」仮説を裏付けるように、一族は精神的クッションを失った途端に私闘と嫉妬の連鎖へ墜落しました。

羊皮紙=読まれなかった遺言

この小説で象徴的に出てくる「羊皮紙」は町の創設から滅亡までを書いたいわば「文学的遺言書」でしたが、読まれたのは最終世代アウレリャノがすべてを失ったあとでした。遺言は残すだけでは機能せず、読む人・読む時・読む場 の設計が不可欠です。

非嫡出子の描き方

文庫版の家系図にも書かれていますが、第二世代のアウレリャノには非嫡出子が17人もいます。父の認知も教育も受けず放浪する彼らは 権利も責任も宙づり状態です。

日本においては2013年に非嫡出子の相続分 が法的に平等となりましたが(民法900四ただ し書削除)、それまでは相続分が2分の1で、 非嫡出子は差別的境遇にありました。『リア王』 や『犬神家の一族』や『カラマーゾフの兄弟』 でも非嫡出子が差別的な扱いを受けており、それがゆえに重要な存在として登場しています。

ただ本作では、差別的にすら描かれず物語において忘却されやすくなっています。まさに「孤独」「記憶の抹消」をテーマにしているこの小説ならではの特徴です。

現代実務への5つの示唆

さて、この文学作品は日本における相続実務とどんな関わりがあり、士業に対してどんなことを教えてくれるのか整理してみましょう。

・沈黙は最大の火薬……自分や祖先の所業を子供や家族に話すことは確かに照れくさく、恥ずかしいことも多いでしょう。だからとい って何も話さなければ、記憶どころかそもそも存在しないことになります。

・後継者教育は長期投資……アトツギ育成は 部下育成と同様、頭ではわかっていても自分 でやったほうが早いし楽しいのでつい先送り にしがちです。実務ではさまざまな非課税枠 がありますが、人材育成分野にこそ必要なの かもしれません。

・母的第三者を据える……この連載の読者さんには耳タコですが、相続や事業承継では「母」はキーパーソンです。ケアと調整の潤滑油だからです。母が不在の場合は士業が一家の母の代理を行うべきでしょう。

・遺言は読まれて完成……遺言書も見られて語られなければ意味がありません。数字だけでも意味がわからず、感情だけでも具体化されません。数字と感情を両方テーブルに載せ、より感情を重視した言葉での説明が必要になります。

・多様な家族形態を前提に……非嫡出子への差別なき理解が重要ですが、正統性の設計を怠ると家が崩れます。多様性と矛盾しない正統設計はガバナンス基盤を固めることにも通じるように思われます。

孤独から繁栄へ

従来『百年の孤独』は孤独の宿命譚と評され ました。しかし相続の視点で読むと、孤独の原因は「承継スキームの欠如」に思えます。話さず、育てず、母を置かず、遺言を開示しなかっ たこと。その連鎖が百年の孤独を招いたのだと結論づけられます。「孤独」は決して努力で回避できない運命ではなく、承継をないがしろにした結果にすぎないのではないでしょうか。作者のマルケスも「私は祖父母の家で語られた物語を、小説の中で再構築した。つまり、これは私の“記憶の継承”だ。」と自伝で語って います。マルケスも自分がこの世から消え、家族の歴史も消えるのが忍びなかったのでしょう。なので、この小説を書いたのでしょう。 われわれも承継への設計をマルケスのように意識して行動すれば、孤独の物語を「百年の繁栄」に書き換えることも可能なように思います。

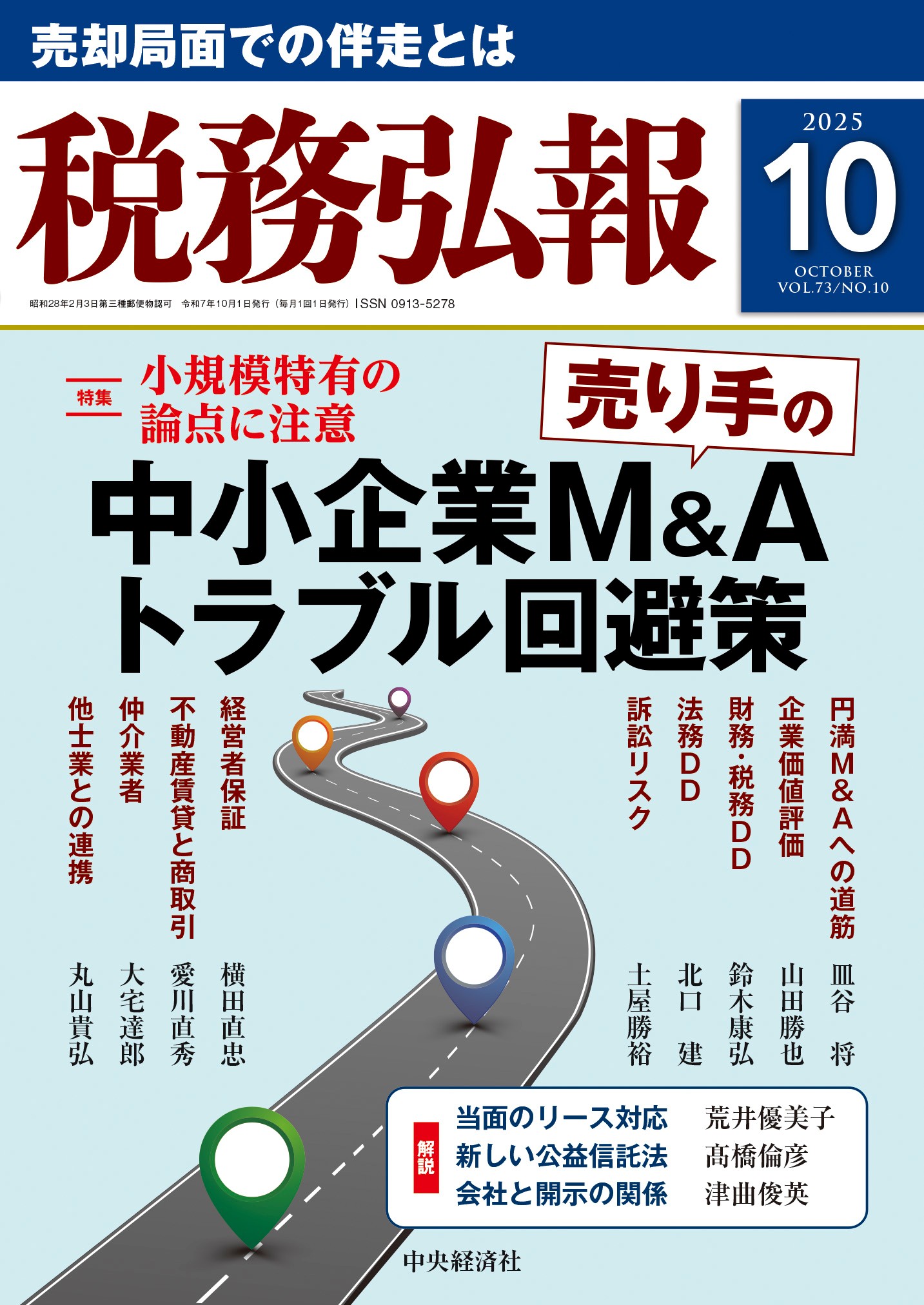

※本内容は「税務弘報 2025年10月号」に掲載されています。