コラム

第3回犬神家、どうすればモメなかった?

この連載は、私が大学・大学院時代に研究した「文学」を素材に、私の専門実務である「相続」における知恵について学ぶ、という内容です。第3回目は『犬神家の一族』。横溝正史の長編推理小説す。何度もドラマ化・映画化され、湖上に伸びる逆立ちした人間の二本足の絵は強烈な印象を視聴者に与え、熱烈なファンが多い作品です。YouTube「相続と文学」という私のチャンネルでも家系図含め詳細解説していますのでぜひ御覧いただければ幸いです。

相続のために殺人を犯す理由

まずは簡単なあらすじを紹介します。犯人のネタバレが含まれるので、犯人捜しをこれから楽しまれたい方はご注意ください。

⑴戦後まもなくの日本。信州の資産家・犬神佐兵衛は、一代で巨万の富を築き上げたが、晩年に奇妙な遺言書を残して亡くなる。その遺言書では、全財産を非嫡出系統の孫娘野々宮珠世に譲ることを決める一方、彼女が犬神の姓を継いだ佐清、佐武、佐智の三人の孫の中から配偶者を選ぶことを条件としていた。これにより、犬神家では遺産をめぐる争いが勃発する。

⑵犬神家は三姉妹(長女・松子、次女・竹子、三女・梅子)とその子供たち、さらに佐兵衛の愛人(青沼菊乃)とその子供(静馬)が入り乱れる複雑な家族構成を抱えていた。特に長女・松子は、自分の息子佐清に財産を継がせたいという執念から珠世を標的に暗躍する。そして次々と家族や関係者が殺害される中、松子の陰謀とその真実が徐々に明らかになっていく。

⑶名探偵・金田一耕助の調査により、松子が殺人を犯していたことが暴かれる。松子は、珠世の財産取得を阻止するために計画を実行していたが、その背後には強いコンプレックスと、犬神家の「正統な後継者」として息子を認めさせたいという執着があった。そして、松子は最終的にその罪を償うべく命を絶つ。物語は珠世が遺産を受け継ぎ、犬神家の争いに終止符が打たれる形で幕を閉じる。

いかがでしょう。私はこれを読んだとき一つの疑問が浮かびました。なぜ犯人は殺人を犯してまで相続にこだわったのでしょうか。

「家族構成」も犯人?

お金や財産が単純にほしかったに決まっている、それだけで立派な理由だ、たしかにそういうご意見もあるでしょう。しかしご存じのとおり殺人の事実が判明し刑に処せられれば自分は相続できません(いわゆる「相続欠格」民法891条)。その自己犠牲のリスクを負ってまで普通相続財産の取得を狙うでしょうか?

よっぽどの恨み感情があったのではないか?たしかにそれはあります。ではなぜそんなにも強い感情が沸いてしまうのでしょうか?

理由その1。それはずばり家族構成です。さらに3つに分解できます。

⑴松子には配偶者がすでにいなかったこと。配偶者がいないと相続において孤独を感じるケースが多くなり、そんなシーンも実際に描かれています。第1回で取り上げた『リア王』も奥様が不在でした。やはり配偶者の存在は相続において心強いものです。負の感情が沸いても、配偶者と会話することで抑えられることも多いと思われるからです。

⑵松子が長女であったこと。財産が多い名家に生まれた三姉妹における長女という立場は家に対するプライドや気概を持つシチュエーションが比較的多くなりやすいです。そのため、自分の息子に是が非でも継がせたいという感情が生まれやすいことが考えられます。

⑶愛人の子(非嫡出子)がいること。正確には佐兵衛には5人の異なる愛人から子供が生まれています。しかし松子含めて三姉妹はそれぞれ愛人の子でありながら犬神の姓を継いでいていわば正統。青沼静馬と野々宮珠世は非嫡出子系統。本流と傍流があり、格差があるにも関わらず非嫡出子系統に圧倒的有利な遺言になっていたことも原因に思われます。第1回の『リア王』でも非嫡出子が嫡出子と比べて圧倒的に差別されていたエピソードが鍵でした。「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」という法律が改正されたのもつい最近の平成25年でした。

「コミュ力不足」も犯人?

理由その2。コミュ力不足。士業のビジネスにおいてコミュニケーションは生命線ですが、相続においてはさらにそういえます。犬神佐兵衛としては野々宮晴世の孫娘珠世に財産をあげたかったわけです。ただ非嫡出子の身分。確実に財産を多くあげるために遺言を書いた。しかし肝心のその理由を遺言には書いていない。本当は衝撃の事実があり、それを知れば松子は納得したかもしれません。知らなかったために疑心暗鬼になり驚愕の計画を思いついてしまったわけです。佐兵衛は圧倒的にコミュニケーションが不足していました。通常はそれを補って余りある配偶者(子から見た「母」)がいると解消しやすいのですが、ここでは不在だったわけで不運でした。

付言事項で円満にできるか?

さてこの遺言状、私のYouTube「相続と文学」でも全文解説していますが、内容を読むととてもややこしいです。さまざまな停止条件が付されているので混乱し、もめやすくなります。では付言事項で結論の背景・経緯・思いなどをわかりやすく記載すればよかったのでしょうか?たしかに思いが伝わりやすいのでそれも一つです。ただ、付言事項は遺言の一部であるため開封されれば相続人全員に開示されてしまう可能性があります。今回の場合はセンセーショナルな事柄、愛人事情、人によって有利不利がはっきりしているため、遺言書に記載するのは精神的に堪えそうです。その場合は遺言書と別紙にした特定の人宛の「お手紙」形式も一つです。実務でもよく遭遇します。生前から折に触れて必要に応じて話していくのも手でした。

作者の実体験の反映もある?

横溝正史も実家が薬屋で商売を営んでいました。正史の家庭はやや複雑で異母兄弟がいて、薬屋の事業承継も直接経験しています。さらに若いころ銀行に勤めていた経験もありました。もしかすると相続や遺言の仕事をしていたのかもしれません。『リア王』執筆直前に父の相続を経験したシェイクスピアや、第2回で取り上げた『女系家族』を執筆した山崎豊子(実家が老舗の名家)と同様に、横溝正史も自身の相続にまつわる実人生を思い浮かべつつ想像力を膨らませて書いたのかもしれません。なお、正史自身は穏やかであたたかい家庭を築き、とても恵まれた人生だったようです。

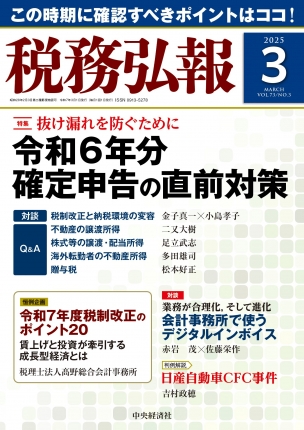

※本内容は「税務弘報 2025年3月号」に掲載されています。