コラム

第7回かぐや姫が相続の教師である理由

この連載は、私が大学・大学院時代に研究した「文学」を素材に、実務の現場で活かせる「相続の知恵」を掘り下げています。第7回目は『竹取物語』。現存する日本最古の物語文学と言われ、古文の教科書では常連、あの紫式部もリスペクトを惜しまず、現代でも川端康成、星新一、森見登美彦などの人気作家が現代語訳を通して絶賛しています。

私のYouTubeチャンネル「相続と文学」でもミリオンセラー作家・100万人チャンネル登録者YouTuber・公認会計士・税理士の山田真哉さんと対談しながら紹介しています。

かぐや姫はミステリー

まずは簡単なあらすじを紹介します。

⑴ 竹取の翁が光る竹を見つけ、中から掌ほどの姫を授かる。同時に竹から黄金が湧き出し、翁夫婦は一夜にして富を得る。

⑵ 姫は3か月で成人の姿に成長。その美しさは国中に響き、5人の貴公子が求婚。姫は「仏の御石の鉢」「火鼠の皮衣」など実現不可能な宝物を持参せよと無理難題を出し、貴公子たちは財産と身分を賭けた大騒動を繰り広げる。

⑶ やがて帝までも姫に心を寄せるが、姫は満月の夜、真の故郷である月へ帰る運命を明かす。帝は軍勢を配すも月の迎えを止められず、姫は「不老不死の薬」と手紙を帝に託し、涙ながらに昇天。帝は薬を富士の山頂で焼く。

いかがでしょう? 現実離れを差し引いてもなぜなぜ疑問が多く出てきませんか? 特にラストの帝が不老不死の薬を焼いてしまうシーンはもったいなくて残念過ぎます。ただこれも「作者は相続を描きたかったのでは?」と考えると実は合点がいくのです。1つずつ見てみましょう。

なぜ急にお金持ちに?

一介の公務員に過ぎない翁夫婦が竹から得たかぐや姫と黄金。なぜこんなエピソードが? これはまさに“突然の贈与”に近いです。心構えもないまま富裕層になった翁は、貴族からも注目される美しい姫の養育に資金を投入し、よりよい結婚相手を見つけようとしますが、結局は帝も含めて姫は結婚を選ばず月に帰ります。現実としても、相続や贈与による突然の財産獲得はなかなか思いどおりにならないものです。

なぜ求婚エピソードがあるの?

かぐや姫が言い寄る貴族たちを退けるため文字どおり女王様的振る舞いをするシーンはユーモラスですが、束の間の休息というだけではなく、ここにも相続的意味を含ませています。当時娘を他家に譲る結婚は、親からすると“最大の贈与”と考えがちです。しかしこの「贈与」という考え方自体、娘を所有物のように扱ってはいないでしょうか? 現代でも相続発生前の準備段階などでそれが露になるケースがあります。娘として大事に育てたが感謝もなければ言うことも聞かない。連載第1回で話題にしたシェイクスピアの『リア王』がまさにそうでした。これも結婚直前の時期であり、これがきっかけで親子で致命的なほどに揉めてしまいました。

実の娘であっても当然ですが人格・人権があります。反抗して選ぶ自由もあるし、それを許す度量も求められます。ましてやかぐや姫は月の世界から授かった贈り物でありいずれは月に返さないといけないこともわかります。もちろん大切な娘さんを守ることは非常に人間的で素晴らしい愛情ですが、結婚の際に「『贈与』だと思うのはよ『そうよ』」という考え方は、所有物として考えないという意味で大事に思います。

なぜかぐや姫を養子にしたのか

翁夫婦は実子はおらず、法的にはかぐや姫の“養親”です。実親(月)との間で揺れる姫は、現代の養子が抱えるアイデンティティの葛藤に通じます。姫が月に戻るのは子が先に亡くなる“逆縁相続”のメタファーでもあり、残された財産をどう扱うかが課題となります。

現代の相続でも養子縁組は後継者対策や相続対策でよく利用されます。昨今は少子高齢化でアトツギが不足しているため、かぐや姫のような養子を迎えることも多くなると思われます。しかし、思ったとおりに行かないことも多いため、あまり金銭「勘定」的な相続対策にとらわれず、本当にその養子を愛しているかという「感情」面を重視するとバランスが取れてくるように思います。

1937年に『竹取物語』を現代語訳した川端康成夫妻も1943年に実際にとある娘さんを養女にされます。この物語に惹かれたのは執筆時点ですでに養子を考えていたこともその1つかもしれません。

なぜ不老不死の薬を焼いたのか

帝はせっかく得た不老不死の薬を焼却しました。古代中国より不老不死は権力者にとって喉から手が出るほど欲しい財産です。死には誰も抗えず、だからこそ相続にこだわるようになるのですが、相続は揉めることもしばしばで思いどおりにならない。ならばずっと生きながらえる方法はないだろうか。皆こう考えるわけです。

しかしその大事な財産を帝は捨てた。これは衝撃ですが,かぐや姫への思いを断ち切ろうという意思表明だけを描いているわけではないと考えます

現代の相続でも一般的に重要な財産と言われているものがあります。先祖代々から伝わる土地、事業、自社株、邸宅、書画骨董品。承継していくことで価値がさらに高まることが多く、オーナーからすれば相続人にも大事にしてもらいたいものです。

ただ、重要であるがゆえに相続では揉めやすいことも現実。決着をつけてもしこりがのこり家族仲がうまくいかず、ウェルビーイングな人生を送ることができない状況も出てきます。それならばいっそのこと売却をする選択が取られることもありますが、その場合でもその代金をめぐって揉める。ならば寄附か捨てるか。それはもったいないという人も出てきます。

帝がここまで思いをめぐらしたかは不明ですが、かぐや姫のような月の世界の非人間として生きることなく、自分は人間として生きる決意をしたのだと思います。そもそも人の生命が有限であるからこそ束の間の人生は美しく、その素晴らしさを後世に相続することによってさらに彩りが増すように思われます

「勘定」的な目に見える財産そのものより「感情」的な目に見えない思いを優先し、争いの種を断つ。ショートショートSF作家の星新一も現代語訳していますが、若い時に父の急逝により会社を事業承継し、負の感情がはびこる人間世界に大いに悩んだようです。それでも小説で人間に向き合う姿は人間への希望を持って人間を選択する帝と同じように感じます。

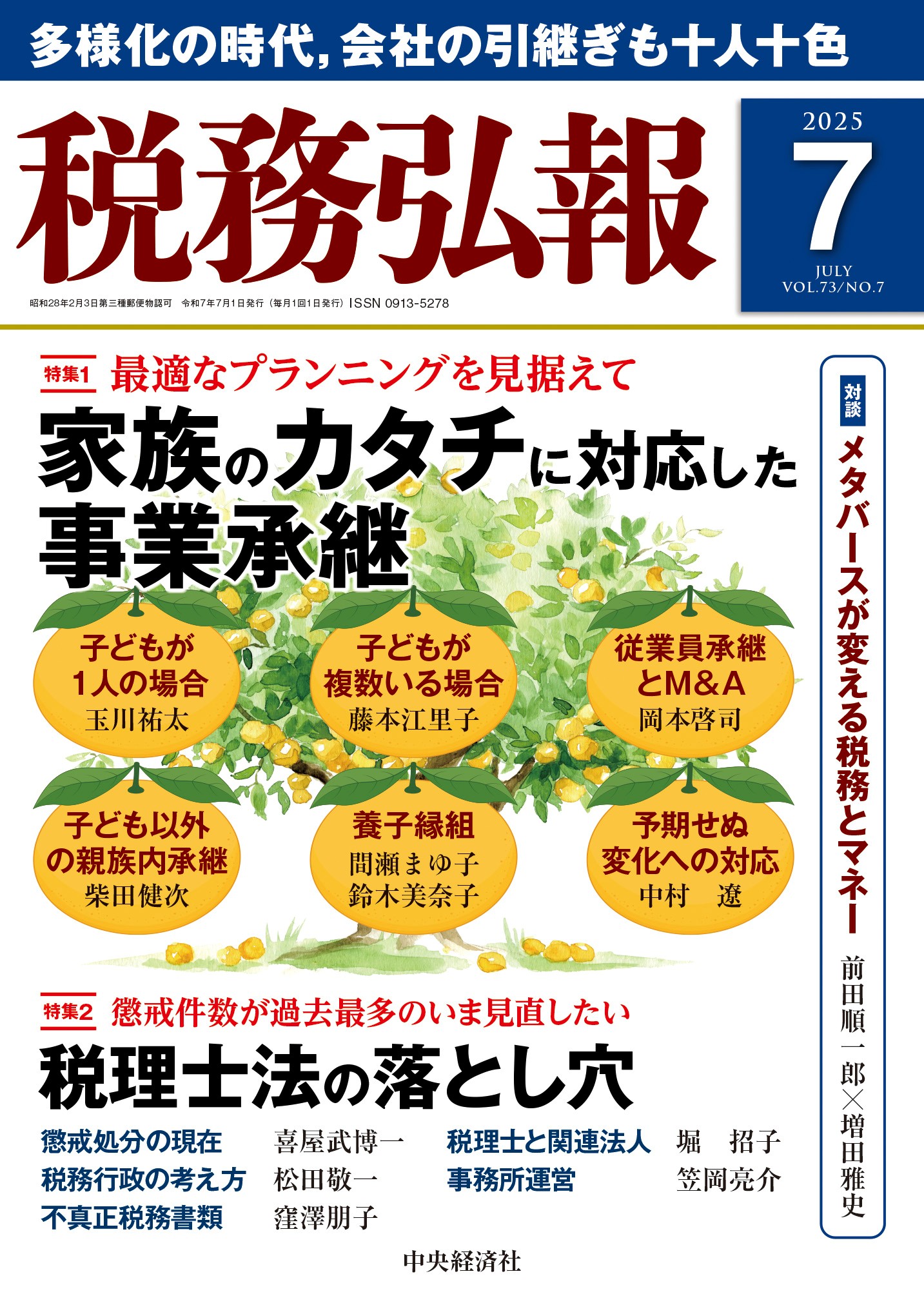

※本内容は「税務弘報 2025年7月号」に掲載されています。