コラム

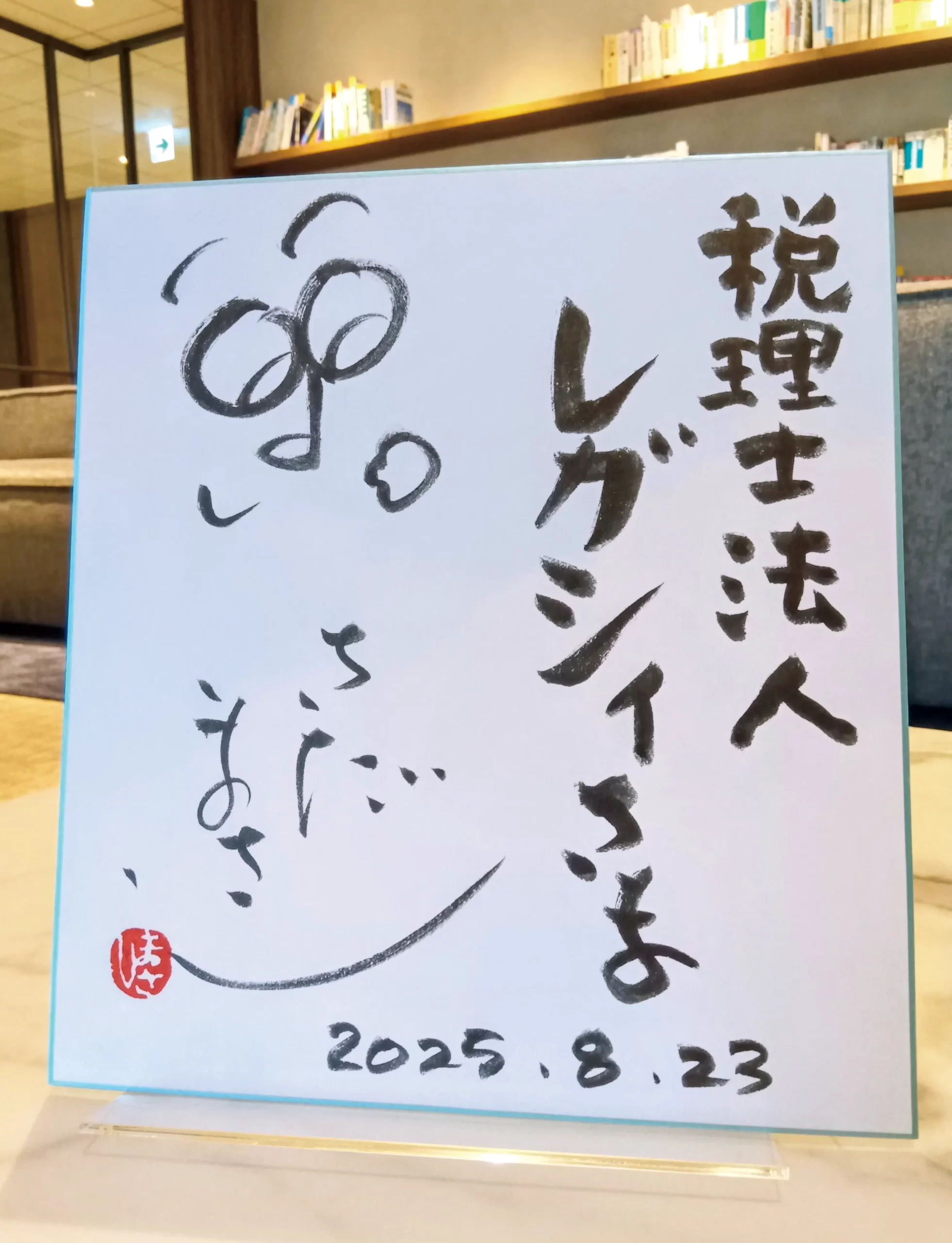

特別対談さだまさし×天野隆 制作秘話と歌詞の意味~邂逅・風に立つライオン・いのちの理由~

目次

「命の意味と人生の最終章 〜歌と相続が語る“未来への贈り物”〜」

財産だけでなく、“想い”を未来へどう託すのか。相続の現場を長年歩んできた天野隆が、さだまさしさんをお招きし、歌と人生を通して語られた特別対談の模様をご紹介します。

天野:それでは、年齢が73歳と一緒、個人的借金をしたのも一緒、落語好きも一緒、という憧れのさださんとの対談を始めたいと思います。

今日は、私どもが相続のお手伝いをした約3万人のお客様、そして、レガシィのスタッフや全国の提携税理士の皆様に、さださんの歌と公益財団法人・風に立つライオン基金の話をお聞きいただきたく、お時間をいただきました。

人生の最終章において、私たちは何を次の世代に残していけるのか—そんなテーマで、3つの楽曲を通じてお話を伺いたいと思います。

▶1曲目 「邂逅」 父との“邂逅”~写真に込められた想い

天野:まず最初は、「邂逅」です。これは私の大好きな曲です。コンサートで歌われる機会はなかなかないと思いますが、歌の背景をお聞かせいただけますでしょうか。

さだ:はい、「邂逅」ですか。確かに、この歌はコンサートでは歌わないですね。「詩を書く」ような、「エッセイを書く」ような感じで書いた歌ですから。きっかけはクレモナのヴァイオリン作りの日本人、石井高さんでした。

彼の息子がある時、「これがお父さんのイメージです」って僕に写真を見せてくれたんです。石井さんがカメラを構えている写真。「これが僕にとってお父さんのイメージ。いっぱい我が家に写真はあるけど、お父さんの写真がないんです。

お父さんは“撮る人”だったから」という話を聞いた時、「ああ、なんて切なくていい話なんだ」と思ったんです。もしも石井先生がふっといなくなった時に、カメラを1台残したとすると、そこに何が写っているんだろう—という発想から生まれました。

自分のイマジネーションで「フィルムを引き継いだ自分も父親のように写真を撮るようになって、やっぱり最初は、母を撮ろうと思った。父は写真の最後に、やっぱり母の写真を撮っていた。これでようやく—あまり仲が良くなかった父と子が“邂逅(思いがけなく出会う)”した」という歌にしたんです。

天野:この歌は「あれから3年経った」という話ですね。3年経ってようやく父と子が触れ合ったという。私どもは「相続」を専門にやっている集団なのですが、相続という営みの本質にも通じるものがあるように感じます。

さだ:お父さんの「遺産」ですよね。フィルムや残されたカメラも。でも、遺されたのがカメラとかフィルムぐらいで良かった。借金だったりしたら大変ですからね(笑)

天野:確かにそうですね。父親や母親が亡くなってしばらくしてから何か伝わるものがあるというのは、とても素敵な歌だなと思います。

さだ:実は、僕は中学・高校時代、千葉県の市川に間借りしていて、その大家さんの妹にあたる方が88歳になられて、今でもコンサートに来てくださるんです。その都度、「昔こんな写真があったよ」と、僕の高校時代の父や母の写真を見つけて持ってきてくださる。

若い頃の父や母の写真ってなかなか家にないものですから、その都度見たことのない母の写真等が出てくると、「この頃、母はいくつだったんだろう」と逆算して、「ああ、40代にさしかかった頃か」と。母も散々苦労してきましたが、いい顔している写真もあるんですよね。

父から受け継いだもの

天野:さださんがお父様から相続したものって何かございますか。

さだ:父は音楽とは無縁の人で、大正9年生まれ。いわゆる一番戦死率の高い年代です。満州育ちで中国語が話せました。手榴弾をくらって大怪我をして、しばらく戦地には出られなかったこともあったみたいです。戦友会に何度も連れて行かれましたが、「あんたの親父さんはろくな死に方せんと思ってた。

とにかく危ないことを平気でする」と言われるような、本当に武骨で芸術的なことに興味のない人でした。でも、僕が歌い出したらコンサートには必ずついてくる。大阪や名古屋など大都市になると必ずついてきて、お客さんを迎えているんですよね。「あ、さださんのお父さんだ」って有名になってるから。「さださんのお父さん、写真撮ってください」と言われて「ああ、どうぞどうぞ」って、そんな父だったんですけどね。

父が亡くなる10年くらい前、2000年頃、フェスティバルホールで歌っていた日のことです。僕、調子良かったんですよ。歌い終わった途端、父が息せき切って楽屋に飛び込んできて、「まさし!お前、ようやく自分の歌に追いついたな!」って言ったんです。どういうことかというと、父の評価では—作詞家、作曲家、歌い手とそれぞれの僕がいて、作詞家が先を走り、作曲家がそれと同じくらいのところにいて、歌い手がずっと遅れていた。

「お前が作った歌を伝えたいように歌えていなかったけれど、長いこと歌っているうちにやっと自分の伝えたい歌を伝えられる歌い手になった」という意味だったんです。ハンコを押された気がしましたね。歌手ってハンコをね。父は音楽のことなんて何も知らないし、芸術には疎いんですけど、そんな人でも感じるんだなということには驚きましたね。母は音楽大好きだったのにとにかく「よかったよかった」ばっかり。可愛い長男ですからね(笑)。父は「下手だな」って不満があったんでしょうね。

天野:「自分の歌を伝えられる歌い手になった」というお父様の言葉に勇気づけられたんじゃないですか。

さだ:そうですね。勇気づけられましたね。あと、父が亡くなった時の精霊流しでは、見栄を張って、ずいぶん立派な精霊船を出しました。そして、ふと思い立って、父のことをよく知る芸者さんたちに送り三味線をお願いしました。送り三味線っていうのは、気に入った客が帰るときだけ芸者衆が並んで演奏して送り出す演出で、「よいや〜」って言いながら三味線を奏でるんです。

当日は大勢集まって、「よいや〜」と賑やかに演奏してくれて、送り三味線が終わった瞬間、数百連発の爆竹を鳴らして、ドラが鳴って船が出ました。僕は喪主ですから紋付き袴を着て、一人でぶら提灯を持って船の先に立つんですよ。あれはいい勉強になりましたね。

さだまさしを知っている人はみんなばちばち写真を撮るんですよ、晒し者ですよね。だけど、“喪主”という思いの方が勝つんですね。ですから、いらだったりしなかったですね。警察も気を遣いますから—県庁坂を登って降りたら港なんですけど—その間、前の船がなくなるまで全部止めてくれて、僕らの船だけ県庁坂を登って下りするという演出をしてくれたんです。

そういったことを警察であっても自然にする街なんですよね。これは遺産ですね。随分お金を使いましたけど(笑)。街の人は目が肥えてますから、「これはもう二度とできないな」っていう船を出して、「さすが、さだまさしばーい!」って声が聞こえてくると、「けちらずにお金を使ってよかったな」と思いましたね。

▶2曲目 「風に立つライオン」 15年の時を経て生まれた歌

天野:2曲目、「風に立つライオン」についてお聞かせいただけますか。基金の名前にもなっていますが、この歌ができたきっかけは柴田紘一郎先生ですね。

さだ:はい、柴田紘一郎先生です。長崎大学の熱帯医学研究所—日本の大学でここだけにある研究所の拠点がケニアのナイロビにあります。そこで風土病の研究をしながら地域医療も行っている。そこに行く人は、よほど“志”のある人です。これも“父の遺産”と言えますが、父が仲良くしていた長崎放送のプロデューサーが柴田先生のドキュメンタリーを撮りに行って、そのフィルムができた頃に、8人入ると誰かが立たなきゃ入れないような飲み屋で柴田先生と出会ったんです。

先生の語るアフリカが本当に生き生きとして美しくて。僕は暗黒の大陸というイメージを持っていましたが、柴田先生はまったく違う見方をしていました。「雄大で素晴らしい自然に満ち、とにかく動物がたくさんいて、人が素朴で。ジャカランダの花が咲く頃は、本当に桜満開の中を歩くようで—」そんな話を聞いて、当時20歳で体を壊して長崎に帰っていた僕は、「いつか柴田先生の歌を作ってやろう」と思ったんです。

それからデビューして歌い手になって、アルバムを作るたびにアフリカの歌を作ろうと準備するんですけど、できない。自分の体の中にアフリカがないんです。アフリカに行って作るなんて誰でもすることはやりたくないので、行かないで作りたかった。

それから15年経った35歳の時に、急にメロディもひっくるめて30分で書きあがりましてね。最初は“キリマンジャロの雪”というタイトルでしたが、「風に向かって立つライオンでありたい」という駆け出しの医者の覚悟を一行で書いた瞬間、“風に立つライオン”に変えたんです。詩の部分は、15分かからないで、自動書記のように溢れるように書きました。

アフリカの風が教えてくれたこと

さだ:この歌は映画にもなって、その撮影の時に初めてアフリカに行きました。大沢たかおさんと、柴田紘一郎先生も招待しました。アフリカは、動物公園にしても何にしても、イメージが寸分違わなかった。ただ一つだけ想像しなかったのが、“風”なんです。サバンナに吹く風。ずーっと吹いている。

「この風だけは想像できなかった」と言ったら、柴田先生が「まさしさん、僕はね、この風をまさしさんに味わってほしかった」って。不思議なことにこの体験をするずっと前から「風に立つライオン」ってタイトルだったんです(笑)。その時僕は「ああ、これは神様がくださったんだな」と思いました。20歳の時に聞いたものを15年経って歌にして、それが更に25年経って映画ができ小説ができ—この歌を歌うために歌手になったかのような歌ですね。

その後、2016年に風に立つライオン基金を作りました。東日本大震災の後、僕が一人で被災地を回っているのを見て、仲間が「一人では限界がある。組織にしよう」と。仲間が「風に立つライオン基金」という名前を勝手に決めたんです。僕は「自分の作った歌のタイトルは恥ずかしいから勘弁してくれ」と反対したんですけどね(笑)。スタッフがそれでなければダメだと。

遺贈が支える社会貢献の輪

さだ:そもそものきっかけは、ケニアで出会った公文和子さんという医師でした。キベラという相当貧しい地域に女性一人で入っていく。患者に薬を処方してもお金を払えないから、無償でプレゼントする。だから、お金がない。「年間どのくらい不足するんですか」と聞いたら、100万円とか200万円。「そのぐらいなら僕たちが頑張れば、どうにかプレゼントできるんじゃないか」という話になって、「海外で頑張っている医療関係者を支援しよう」という目的で財団を作ったわけです。

天野:基金の活動を通じて、遺贈された方にお会いにいかれたことがあるとお聞きしました。

さだ:あまりに巨額な寄付だったので、「何かの間違いじゃありませんか」と確認しました。6,000万円という金額でした。理由を伺ったところ、病気が見つかってご自身は長くないとのことで、大きな会社の創業者のご令嬢として莫大な財産をどう使うか、自分の命と向かいあう中で考えられたそうです。

若い頃から僕のファンで、「遺産は“風に立つライオン基金”に置いていく」と決意なさった。他にも1,000万、2,000万といった巨額の寄付をくださる方に事情を伺うと、“遺贈”が多いんです。「夫が亡くなって私は一人で生きていくけれど、さだまさしの音楽も活動も応援したい」など。だから財団としても、遺贈のあり方を真剣に考えています。その答えは、僕らがどれだけ真面目にちゃんとやるかがすべて。

すべての遺贈者の純粋な心を裏切ることは絶対にダメ。僕らの活動は“手渡し”の活動です。現場で本当に困っているものを直接届ける。能登の地震の際も、津幡の高校生たちの力を借りて野菜を洗って切って届け、炊き出しを支援する—そういう手渡しの応援を行いました。公益財団法人は予算を無尽蔵に貯蓄することができませんので、使いきらなければならない。遺贈等の形でたくさんの方からご支援をいただけると、それだけ活動の幅が広がりますので、本当に助かります。今は8 〜9か国で、海外で頑張っている日本人の医師・教育者・看護師を支援できています。

▶3曲目 「いのちの理由」 目に見えない財産の価値~「いのちの理由」が伝えるもの

天野:では最後、3曲目「いのちの理由」についてお聞かせいただきたいと思いますが、我々は相続の専門家として、人生の終わりをお手伝いする立場ですので、「その人がなぜ生まれてきたか」という神髄に触れる歌だと感じています。

さだ:そう言っていただけると光栄です。これは、浄土宗の法然上人800年大遠忌にあたって、知恩院や増上寺から「みんなで歌えるイメージソングをさだまさしに頼みたい」と頼まれて作ったんです。びっくりして、「本当にいいんですか。うちは浄土真宗ですけど」と聞きました(笑)。

作るにあたって法然や浄土宗という文言は入れなくてよいか確認したら、「そういう歌を作りたいならあなたには頼まないですよ。あなたの人生を通して感じた、あなたなりの“命”について歌ってくれればいいのです」と言われました。ただ、最後に「10年後、20年後にみんなが歌ってくれる歌にしてくださいね」と、一番難しい注文がありました(笑)。

天野:財産には“目に見えるもの”と“見えないもの”があって、この歌は“目に見えないもの”にフォーカスされていますよね。税制的には、“目に見えるもの”は相続税等で課税されますが、“目に見えないもの”は課税されない。往々にして、“目に見えないもの”の方に価値があるようです。

さだ:確かに、目に見えない財産は一生忘れないですよね。次の世代にも伝えられる何かになっていく可能性がある。歌作りも実はそこなんですよ。僕が歌うだけでなくて、歌い継いでもらう。花作りみたいなものとも言えますね。花を作って置いておくと、誰かが摘んで家に植える。その家で花が咲く。歌ってそんなものだと思うんです。

歌は相続するものではありませんので、歌作りは1代ですけれど、歌という遺作は遺っていくわけです。僕は、今の世の中にウケる・ウケないではなくて、何十年後かに花咲く種をまくつもりで歌を書いているんです。“いのちの理由”も実は30年後、40年後に評価される種をまいたつもりだったんですけど、意外に早く評価いただくことになりました(笑)。

天野:そうだったんですか。素敵なお話をありがとうございます。

さだ:僕らからすると、“遺贈”というのは、亡くなる人から何か奪うような感じがあるけれど、そうじゃないんですよね。

天野:そうですね、伝わる“想い”がありますからね。

さだ:一人の医師との出会いから始まった歌が、こうして多くの方の想いを繋いで社会貢献に発展していく—歌の持つ力、そして、“想い”を次世代に繋ぐことの大切さを改めて感じています。

天野:本当そうですね、ありがとうございます。今日は、お客様やレガシィマネジメントグループの関係者など読者の皆さまに聞いていただきたい、さだまさしさんの「この3曲!」をご紹介させていただきました。皆さんにとってなにか“感じるもの”があれば嬉しいなと思っております。本日はありがとうございました。

さだ:こちらこそ、ありがとうございました!