レガシィクラウド ナレッジ

地主・借地人から相談される借地問題解決の糸口|民法の原則から普通借地権・定期借地権を解説

借地に関する紛争などの実務上の問題の解決は、なかなか難しいところがあります。その理由は、法律の規定が複雑であり、わかりにくいことも挙げられますが、何よりも、民法の原則に対して、借地に関する規定が例外となっていることの構造を理解する難しさが根底にあります。

そこで本記事では、まず民法の賃貸借の原則を整理した上で、借地借家法(以下、「法」という)の特則(例外)について解説を加えることといたします。

第1 賃貸借(民法の原則)について

1 意義等

賃貸借契約とは、賃貸人(A)が賃借人(B)に対し、ある物の使用及び収益をさせることを約し、Bがこれに対して賃料を支払うことを約することによって成立する契約のことです(民法第601条)。

不動産についての賃貸借契約の目的物と法の適用関係を示すと以下のようになります。

| 不動産 | 土地 | 建物所有を目的とする | 『法』が適用される |

| 建物所有を目的としない(ex:駐車場等) | 『法』が適用されない | ||

| 建物 | 建物全体の使用を目的とする | 『法』が適用される | |

| 建物の一部分の使用を目的とする | 『法』が適用されない |

2 賃貸借の成立と存続期間

賃貸借は、諾成・不要式の契約であり、当事者の合意のみによって成立するのが民法の原則です。

これに対し、例外として、一般定期借地契約を締結するためには契約書(書面)が必要となり(法第22条)、事業用(定期)借地契約を締結するには公正証書が必要になります(法第23条)。

3 賃貸借の効力

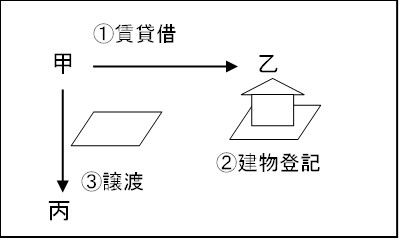

(1)対抗要件

民法の原則では、不動産の賃借権は、登記をすれば、その不動産について物権を取得した者に対抗できますが、登記がなければ対抗できません(民法第605条)。

例外として、建物に所有権の登記があれば、土地に賃借権の登記がなくとも対抗できます(法第10条)。

(2)対価(賃料)について

民法の原則では、賃料の増減額請求権はありません。

しかし、例外として賃料増減額請求権があり、賃貸人からは増額請求が、賃借人からは減額請求ができることとされています(法第11条)。

(3)賃借権の譲渡・転貸について

民法の原則では、賃借人が賃貸人に無断で借地権を譲渡し又は転貸すると、契約を解除されるおそれがあります(民法第612条)。

例外として、借地権の場合には、賃貸人の承諾がない場合も救済があります(法第17条、第19条)。

4 賃貸借の終了

民法の原則では、期間の満了により賃貸借契約は終了します。

例外として、普通借地契約は、正当事由がなければ期間が満了しても終了しません(法第6条)。

第2 借地権の歴史

1 民法の考え方

農業も含めた土地を使用・収益する制度として、①短期間の賃貸借(20年未満、民法第601条~、債権)と、②長期間の永小作権(20年以上50年以下、民法第270条~、物権)を定め、建物を所有するための制度として、③使用貸借(無償、民法第593条~、債権)と、地上権(民法第265条~、物権)を定めました。

2 その後の修正

(1)日清・日露戦争を経て我が国が近代化を進めることにより、都市へ人口が集中しますが、工場労働者等の住居のために借地・借家が増加することになります。いわゆる貸し手市場となり、期間は20年未満の短期間であり譲渡・転貸のできない賃貸借契約を利用するケースが大半となります。その結果、例えば8~12年間などの短期間の賃貸借契約による建物所有が多く生じてきました。

(2)明治42年(1909年)建物保護法制定

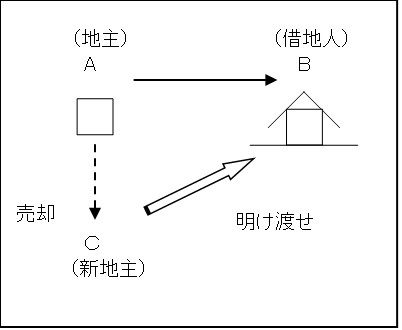

地震売買(新地主からの明渡請求)から、土地に賃借権の登記のない賃借人の保護を図るために、建物の登記(公示)があれば、賃借人のBは新地主Cに対抗できることとなりました。

(3)大正10年(1921年)借地法制定

余りにも短い期間の賃貸借契約が多く行われたので、少なくとも20年は貸さ

なければならないこととされました。

(4)昭和16年(1941年)借地法改正(戦時立法)

正当事由(賃貸人の自己使用の必要性その他)がなければ、期間が満了しても更新の拒絶ができず法定更新し、賃料等についても前と同じ条件の下で契約は継続することとなりました。また、更新後の期間も法定されました。

さらに、期間が満了して返還する際も、借地人の建物買取請求権が定められました。これにより、いわゆる「明渡料」が発生することとなりました。

その結果、「一度貸したら返ってこない借地権」が誕生し、地主は新たに土地を貸さないことになり、いわゆる貸し渋りを招くこととなりました。

第3 普通借地権(法第2章第1節~第3節)

1 普通借地権の成立

(1)普通借地権の意義と要件

ア 意義

建物の所有を目的とする土地の賃借権又は地上権が「借地権」とされ、法定更新や正当事由制度等の特別の保護が与えられます(法第2条)。

なお、定期借地権と区別するために「普通借地権」と呼ばれます。

イ 要件

① 建物を所有する目的

建物を所有する目的のもとに賃借権を設定することにより、その賃借権は普通借地権と呼ばれることとなり、法第2章(第3条~第25条)の適用を受けることになります。

建物を所有する目的以外での土地の賃貸借の場合(たとえば駐車場、資材置場等を目的とする場合等)には同法の適用はなく、単なる土地賃貸約契約が成立するに過ぎません。

② 対価の支払い

賃借権による普通借地権成立のためには、対価としての賃料の支払いが必要であり、賃料を支払わない場合は使用貸借となります。

③ 一時使用目的での借地権の設定ではないこと

建物の一時使用所有目的での土地の賃貸借契約を行った場合には、同法の重要な部分の適用を免れます(法第25条)。

(2)建物について

一般的には、屋根と壁があって降雨・風露を遮断できる状態で土地に定着していれば、天井や床が貼られていなくても建物(不動産)と認定されます。

①風力発電用の風車やソーラーパネルの所有を目的とした場合には、建物ではないので借地権は発生しません。

② キッチンカーを停車させて商売を許す場合には、借地権は発生しません(一種の駐車場契約に過ぎない。)。

③ 建物が存在しても、それが土地を賃貸借する主たる目的ではない場合(たとえば借地でゴルフ場を経営する場合)も、借地権は発生しません。

2 地代増減額請求権

借地権の場合には、地代増減額請求権がある(法第11条)。したがって、地代が不相当となったときは、地主は地代の増額を、借地人は地代の減額をそれぞれ相手方に請求することができます。

但し、地代を増額しない旨の契約は有効でありますが、減額しない旨の契約は無効となる可能性があるので注意を要します。即ち、同条は、強行規定と解釈されています(判例)。

3 使用・収益方法

(1)借地人が借地を駐車場として利用する場合

広く一般に駐車場を利用させ、駐車場経営をする場合等は、契約違反(使用・収益方法違反)として契約解除となる可能性があるが、たとえば借地人が賃貸アパートを経営することを地主が承諾しているときに、借地人が建物(賃貸アパート等)の借家人に車を駐車させる場合等は、必ずしも契約解除されません。

(2)建物の増改築禁止特約について

本来、建物は借地人の所有物だから、建物の増改築は借地人は自由に行えるのが原則です。

しかし、増改築禁止特約を付けることは有効とされています。

増改築禁止特約を付ける理由は、旧借地法第2条第1項ただし書により、借地上の建物は「朽廃」すると消滅することとされていました。そこで、自由に増改築されてしまうと半永久的に借地が返ってこないので、地主(賃貸人)が増改築禁止特約を付けることとしました。したがって、禁止の対象行為には増改築だけではなく「大修繕も含む」とすることが多いです。

その結果、増改築をしたい借地人には地主(賃貸人)の承諾を得る必要が生じます。

増改築の禁止特約がある場合に、地主(賃貸人)が増改築を承諾しない場合も、借地人が申立てをすれば、裁判所が地主(賃貸人)の承諾に代わる許可を与えてくれます(法第17条第2項)。

(3)借地条件の変更について

借地上の建物について、用途を住居又は居宅としている場合や、構造を木造又は普通建物としている場合に、それは借地の条件となるので、条件を変更するには地主(賃貸人)の承諾が必要となります。

たとえば建物を6~7階建ての賃貸マンションにしたい場合には、用途が「賃貸マンション」に、構造が「鉄骨鉄筋コンクリート造」又は「堅固建物」に変更されることになります。

地主(賃貸人)が条件変更を承諾しない場合も、借地人が申立てをすれば、裁判所が地主(賃貸人)の承諾に代わる許可を与えてくれます(法第17条第1項)。

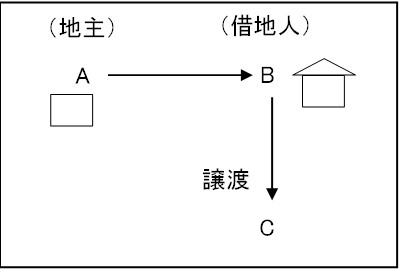

4 借地権の譲渡・転貸

地主(A)の承諾がなければ、借地人(B)は第三者(C)に借地権を譲渡できません(民法612条)。Bが借地を利用する必要がなくなった場合には、借地権を譲渡するニーズが生まれるが、Aに承諾を求めても、拒絶されたり高額な承諾料を求められることがあります。

しかし、

① 賃貸人Aが承諾しない場合も、裁判所の許可を得ることで、第三者Cに対して借地権(付建物)を譲渡することができます(法第19条第1項、第2項)。

②ただし、その場合には地主(賃貸人)が借地権を買い取ることも可能となります(介入権。同条第3項)。

5 普通借地権の特徴

(1)○年以上他人の土地を借りて(地代を支払い)、期間が満了したら返還します。

(2)更新する。更新を拒絶するには「正当事由」が必要です。

(3)土地を返還するときは、原状(元の状態)に復して返すことになります(更地返還)。

(4)借地人が借地権(付建物)を相続することも可能であり、地主の底地の相続の場合も問題がありません。

(5)借地権(付建物)を第三者に譲渡することも可能ですが、賃借権の場合は地主(賃貸人)の承諾が必要です(民法第612条)。しかし、法律上の救済があります(地主の承諾に代わる許可の裁判。法第19条)。

(6)底地が売却されることもあるが、建物の登記があれば借地権を新地主に対抗することができ(法第10条)、借地権の登記もすることができます。

(7)敷地の利用権は地上権または賃借権ですが、通常の敷地の利用権は賃借権の場合が多いです。

賃借権の場合には、土地の利用につき制約を受けることがあります。

建物の増改築につき地主の承諾を必要とする「特約」が設けられることが多く行われていますが、法律上の救済があります(法第17条2項)。

(8)賃料の改定等の負担があり、賃料増減額請求権は排除できません。

第4 定期借地権(法第4節)

1 定期借地権の意義

1992年8月に施行された法に規定される借地権の一種であり、普通借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない借地権です。

期間により、以下の3つに類型化されています。

(1)一般定期借地権(法第22条)

①存続期間を50年以上とする。

②契約更新の排除、建物築造による期間の延長の排除、及び建物買取請求権を放棄する旨の特約をする。

③上記特約を公正証書等の書面(電磁的記録も可)でする。

(2)建物譲渡特約付借地権(同法第24条)

①存続期間を30年以上とする。

②借地権設定後30年以上経過した日に借地上の建物を地主に相当な対価で譲渡する旨の特約をする(書面によることは必要ではない)。

(3) 事業用定期借地権(同法第23条)

①もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、

②かつ、存続期間を10年以上50年未満とする借地権を

③公正証書により契約する。

2 3種類の定期借地権に共通する特徴

(1)○年以上他人の土地を借りて(地代を支払い)、期間が満了したら必ず返還することになります。

(2)更新はしませんが、再契約は可能です。

(3)土地を返還するときは、原状(元の状態)に復して返すことになります(更地返還)。

(4)借地人が定期借地権(付建物)を相続することも可能であり、地主の底地の相続の場合も問題がありません。

(5)定期借地権(付建物)を第三者に譲渡することも可能ですが、賃借権の場合は地主(賃貸人)の承諾が必要です(民法第612条)。しかし、救済があります(地主の承諾に代わる許可の裁判。法第19条)。

定期借地権の場合は、地主が契約の段階であらかじめ承諾することも多く行われています。

(6)底地が売却されることもあるが、建物の登記があれば定期借地権を新地主に対抗することができます(法第10条)。定期借地権の場合は、土地に定期借地権の登記をすることが多いです。

(7)敷地の利用権は、地上権または賃借権ですが、通常の敷地の利用権は賃借権の場合が多いです。

賃借権の場合には、土地の利用につき制約を受けることがあります。建物の増改築につき地主の承諾を必要とする「特約」が設けられることが多く行われていますが、法律上の救済があります(法第17条2項)。

ただし、定期借地権のときは、地主があらかじめ承諾することが多いです。

(8)賃料の改定等の負担があり、賃料増減額請求権は排除されません(cf:定期借家)。

(9)「一括前払い地代(賃料)方式」における税務上の取扱い

一括前払いで貰った地代について、50年間の分割による税務申告が可能である旨が明示されました(平成17年)。

ただし、借地権の「設定の対価」等ではなく、あくまで「前払いの賃料」であることが必要であり、期間の途中で契約が終了した場合に未利用の期間に相当する分の賃料について返還される旨が明記されていることを要します。

当社は、コンテンツ(第三者から提供されたものも含む。)の正確性・安全性等につきましては細心の注意を払っておりますが、コンテンツに関していかなる保証もするものではありません。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、かかる損害については一切の責任を負いません。利用にあたっては、利用者自身の責任において行ってください。

詳細はこちら